Une réforme attendue depuis deux décennies

Le 24 décembre 2024, le gouvernement marocain a présenté un avant-projet de réforme du Code de la famille, connu sous le nom de Moudawana. Ce texte, déposé vingt ans après la réforme pionnière de 2004, propose plus d’une centaine de modifications.

Objectif : réconcilier le droit de la famille avec les évolutions sociales, renforcer les droits des femmes et mieux protéger les enfants. Si certains aspects font l’objet de critiques, il n’en demeure pas moins que le Code de la famille s’ouvre à la garde partagée !

Les propositions sont issues d’un vaste processus de concertation mené à la demande du roi Mohammed VI : ministères, juristes, associations et Conseil supérieur des oulémas ont été consultés pendant plusieurs mois avant la publication du texte.

« Il ne s’agit pas d’une rupture avec les valeurs de la société marocaine, mais d’une mise à jour de notre droit pour répondre aux réalités actuelles », explique un membre de la commission royale cité par RFI (décembre 2024).

La grande nouveauté : vers une garde parentale partagée

Parmi les amendements phares, figure l’introduction d’un principe de garde partagée (tutelle conjointe).

Jusqu’ici, la garde revenait principalement à la mère en cas de divorce, tandis que le père conservait la tutelle légale. Désormais, la réforme propose de reconnaître une responsabilité parentale conjointe : chaque parent participe aux décisions éducatives, matérielles et morales concernant l’enfant.

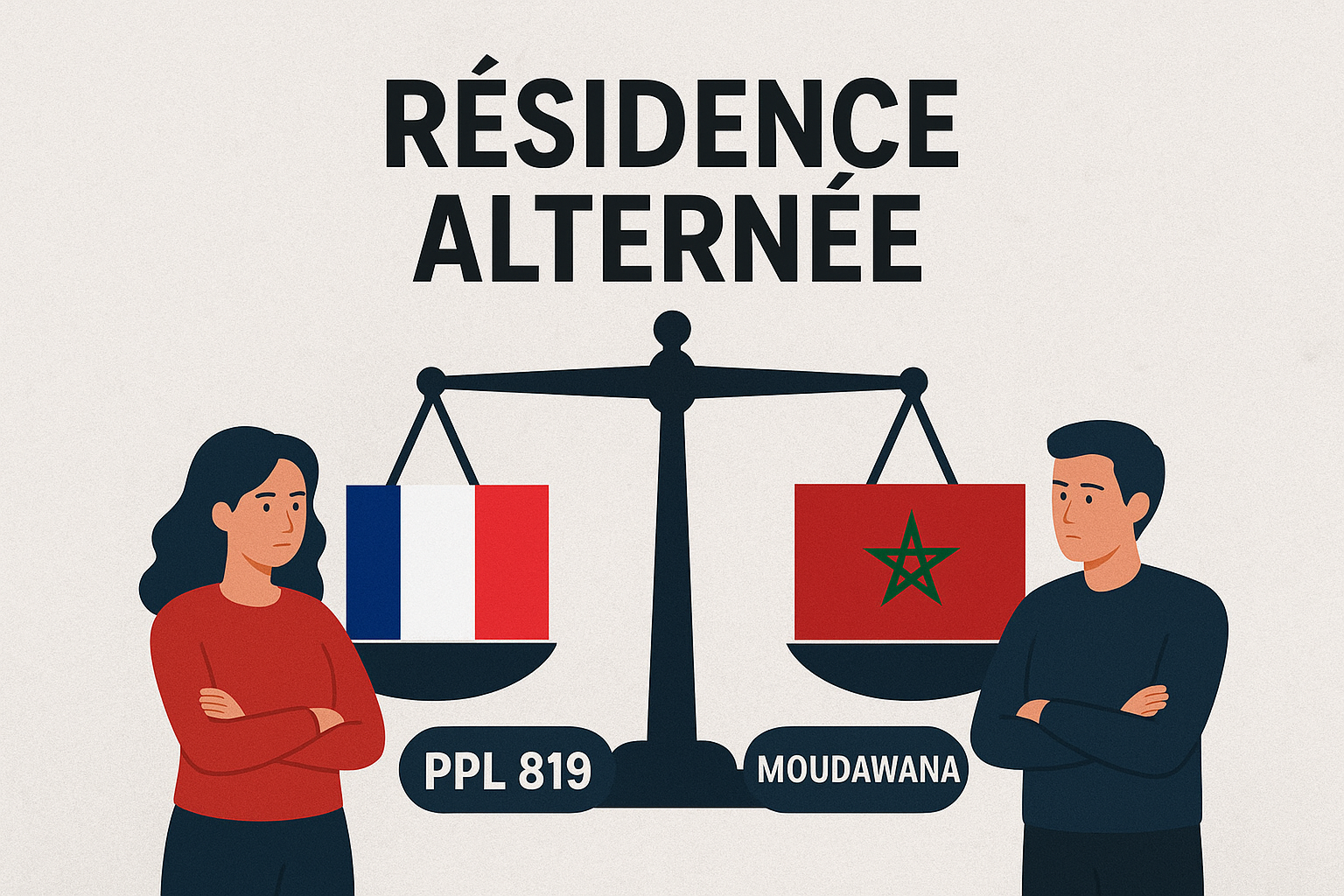

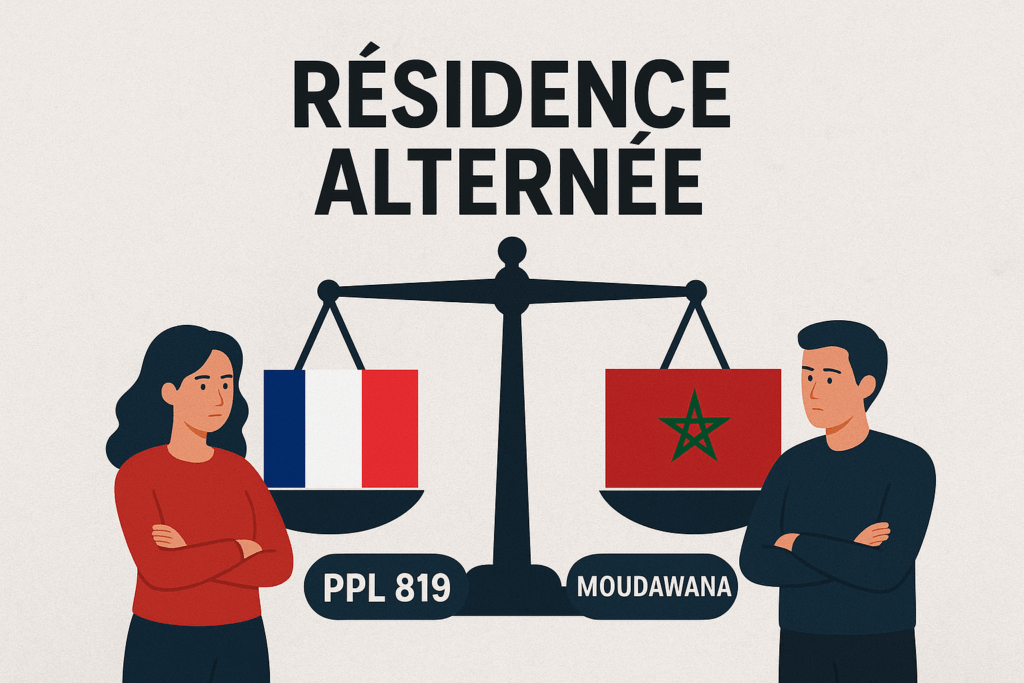

Cette évolution se rapproche du concept européen de « résidence alternée », même si le texte marocain ne parle pas encore explicitement d’un calendrier de vie alterné entre les foyers.

Elle marque néanmoins une avancée symbolique et juridique vers une égalité dans l’exercice de l’autorité parentale.

Les mères remariées ne perdront plus automatiquement la garde

Autre changement majeur : la mère divorcée qui se remarie ne perdra plus automatiquement la garde de ses enfants.

Jusqu’à présent, la jurisprudence pouvait retirer la garde à la mère dans ce cas, au motif d’une « modification de conditions familiales ».

L’avant-projet abolit cette pratique, la jugeant injuste et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

« La garde doit être fondée sur la capacité du parent à assurer stabilité, éducation et affection — non sur son statut matrimonial », a commenté la ministre de la Solidarité, Aawatif Hayar, lors de la présentation du texte.

Des mesures concrètes pour protéger les enfants

Le texte renforce également plusieurs garanties pratiques :

-

Droit à un logement pour les enfants en cas de séparation, afin d’éviter les situations de précarité.

-

Encadrement du droit de visite et des déplacements : les modalités seront fixées par le juge pour éviter les conflits parentaux.

-

Tutelle partagée : le parent non gardien pourra désormais accomplir certains actes administratifs et scolaires sans autorisation préalable de l’autre.

Ces ajustements visent à donner plus de cohérence au système et à réduire les tensions souvent observées après un divorce.

Des avancées… mais un débat vif sur la portée du texte

Si la réforme a été saluée par de nombreuses organisations de la société civile, elle ne fait pas l’unanimité.

Les associations féministes jugent le texte encore timide.

Elles regrettent l’absence de mesures plus audacieuses sur des points sensibles comme l’héritage égalitaire, le test de paternité ou l’interdiction du mariage des mineures.

Pour d’autres, la garde partagée ne sera qu’un progrès théorique tant que la réalité socio-économique — notamment le logement ou la proximité géographique — ne permettra pas son application.

« Une garde alternée suppose deux domiciles adaptés, des moyens financiers et une médiation parentale efficace. Sans cela, elle risque de creuser les inégalités », alerte l’ONG Insaf Maroc dans un rapport publié en février 2025.

Les réserves des autorités religieuses

Le Conseil supérieur des oulémas, institution religieuse de référence, a pour sa part exprimé plusieurs réserves.

S’il soutient le renforcement de la protection de l’enfant, il appelle à ce que la réforme reste conforme aux principes de la Charia.

Certains points — notamment la paternité, la filiation et la succession — suscitent des débats doctrinaux qui pourraient influencer la version finale du texte.

Un calendrier législatif encore ouvert

Depuis sa présentation fin 2024, l’avant-projet a été soumis à examen interministériel.

Selon le calendrier politique actuel (octobre 2025), le texte n’a pas encore été définitivement voté ; il doit encore passer par le Parlement après validation royale.

Le gouvernement espère une adoption courant 2026, suivie de décrets d’application et de formations pour les juges de la famille.

Le Maroc dans le sillage des réformes internationales

En s’orientant vers la garde partagée, le Maroc rejoint une tendance mondiale.

Le Japon a adopté en 2024 une réforme permettant pour la première fois la garde conjointe après divorce, tandis que Monaco a promulgué en juillet 2025 une loi rendant possible la résidence alternée même sans accord des parents.

🇫🇷 En France, la proposition de loi n°819 en attente de programmation

Un parallèle intéressant peut être fait avec la proposition de loi n°819 déposée à l’Assemblée nationale française en 2024, qui vise à inscrire la résidence alternée comme principe de référence dans le Code civil.

Ce texte, porté par un collectif de députés de tous bords politiques — plus de 100 parlementaires cosignataires issus de différents groupes — se veut transpartisan.

Son objectif : faire de la résidence alternée la norme, sauf circonstances contraires à l’intérêt de l’enfant, tout en favorisant la médiation parentale et l’égalité dans le partage des responsabilités éducatives.

Bien que la proposition bénéficie d’un large soutien, elle attend toujours sa programmation à l’agenda parlementaire, signe des tensions persistantes autour du sujet de la coparentalité et de la place du père dans les familles séparées.

« La France débat aujourd’hui de ce que le Maroc s’apprête à institutionnaliser : une parentalité équilibrée et conjointe au service de l’enfant », souligne la sociologue franco-marocaine Samira Benazouz.

Une réforme à fort potentiel symbolique

Au-delà des aspects techniques, la révision de la Moudawana pourrait constituer une transformation culturelle majeure.

Elle affirme que la responsabilité parentale n’est plus un privilège masculin, mais un devoir partagé.

Elle reconnaît que les réalités familiales évoluent, et que le droit doit suivre.

Pour qu’elle produise des effets durables, il faudra cependant assurer la mise en œuvre concrète : accompagnement des familles, médiation, suivi des décisions judiciaires et évolution des mentalités.

Encadré : les principales mesures familiales du projet de loi marocain

-

🟣 Garde et tutelle partagées entre père et mère

-

🟣 Maintien de la garde pour la mère remariée

-

🟣 Droit au logement pour les enfants après divorce

-

🟣 Réduction des conditions de polygamie

-

🟣 Restriction du mariage des mineurs

-

🟣 Encadrement du divorce et de la pension alimentaire

En conclusion

Le Maroc s’engage sur la voie d’une modernisation profonde de son droit familial.

Si la garde partagée devient une réalité légale et sociale, elle pourrait redéfinir la place des parents — et surtout, garantir aux enfants une stabilité et un équilibre essentiels.

Mais pour que cette ambition se concrétise, il faudra que la réforme aille au-delà des textes : qu’elle s’incarne dans la pratique, la formation des juges et l’évolution des mentalités.

Sources principales consultées (sélection)

-

Reuters — “Morocco proposes family law reforms to improve women’s rights” (24 déc. 2024). Reuters

-

Le Monde — analyses et réactions sur le projet (déc. 2024–janv. 2025). Le Monde.fr

-

RFI — résumé des mesures (28 déc. 2024). RFI